法国神父饶家驹 二战救助30万中国人

1945~2015年,世界反法西斯战争胜利70周年,也是中华民族抗日战争胜利70周年。为此,本报通过走访当年浴血抗战的国军老兵、先烈后代,再现当年那段艰苦卓绝的抗日历史。特推出纪念世界反法西斯战争胜利70周年的系列报道。

法国神父饶家驹与安全区的儿童和妇女(网络图片)

文/吴文超

二战期间,法国神父饶家驹在中国淞沪战争爆发后创办了上海南市难民区,前后共收容难民25万到30万人。日前,来法国收集饶家驹史料的德国海德堡拉贝交流中心理事会成员Allerdings(中文名:姜郁春)先生到访巴黎,我们特地对他做了专访。Allerdings先生长期关注国际抗战友人,他曾在德国华人华侨留学生中发起过为拉贝捐献塑像的活动,引起中德媒体的很大反响。近几年,他转向推动饶家驹神父的事迹,发起了在饶家驹墓碑镶嵌玉牌,参与在上海举办的《饶家驹与战时平民保护》国际学术研讨会等一系列纪念饶家驹的活动,他向本报详细地介绍了他对饶家驹神父的研究。

饶家驹,字轶才,生于1878年法国西部滨海夏朗德省桑特(Saintes)镇,法文名Robert Charles Emile Jacquinot de Besange,出身贵族。 1894年入耶稣会,1913年到沪传教。初在徐家汇学习中文,同时任徐汇公学监学,兼教法文和化学。一次,在制作烟火时不慎引起爆炸,失去右臂,被人们称作“独臂神父。”

创设南市安全区的法国神父饶家驹与驻沪英国防军司令麦克奈顿准将合影。(网络图片)

一九三七年淞沪战争爆发后,随着战区逐渐扩大到昆山、嘉定、太仓等县,大批民众家破业毁,流为难民。逃亡的人们以为租界安全,纷纷涌入上海公共租界和法租界。成千上万的难民无家可归,无亲可投,流浪街头巷尾,就地坐卧露宿,每天冻饿而死者成人超一百人,儿童死亡率每日达二百多。面对越来越多的难民,租界当局恐难民滋事,也恐惧因此日军趁机寻衅进入租界,8月15日,法租界公董局决定,在租界与华界交界口安装铁栅门,架设铁丝网,建构围墙,以阻止难民大量涌入。当时,南市居民大多已避入租界,不少房屋空置,更兼公共场所甚多,都可作为收容难民之用。饶家驹时年五十八岁,他此时是法国天主教耶稣会神父、震旦大学教授、华洋义赈会会长、国际救济基金委员会委员、上海国际救济会救济部主任,兼上海国际红十字会副主席、难民委员会主席。饶家驹最初设想凡日军侵犯所到的战区遍设难民安全区,办法是征得中日双方同意,在各战区内划出一部分区域为难民居住。

安全区的难民(网络图片)

身为法国人的饶家驹首先与租界当局进行了沟通工作。饶家驹的具体建议是,沿着租界的范围,建立一个难民区,保护无家可归的难民,并建议中日双方不在此展开任何军事行动。这一建议迅速为租界当局所接受。

11月2日,饶家驹直接找到当时的上海市政府,因为长期在华的救济工作,与中国的政府机关建立了非常好的合作关系。当时的上海市长俞鸿钧表示支持饶家驹设立南市难民区的计划。

因为与日本方面没有打过交道,饶家驹找到了自己在华洋义赈会的同事、英国《曼彻斯特导报》驻上海的记者田伯烈,把自己的想法告诉田伯烈,请他帮忙联系日本方面。田伯烈深感责任重大,在这一天晚上,紧急约见日本同盟通讯社上海分社社长松本重治。松本重治是日本侵华内阁首相近卫的“智囊”,以同盟社上海分社社长名义长期驻华,亲身经历过三十年代中日关系史上诸多重要事件,也是诱降汪精卫的主要参与人之一。在同盟社上海分社社址内,松本重治接见了田伯烈。在得知田伯烈的来意时,松本重治表示,个人赞成饶家驹的计划。

11月3日,由松本介绍,饶家驹、田伯烈与日本大使馆参赞日高信六郎面谈设立难民区的详细计划。在会谈中,日高信六郎担心这个难民区会成为中国军队的抵抗阵地,饶家驹则代表法租界保证:这个由美国、英国、法国等民间人士管理的难民区将是彻底中立的区域,目的只是保护难民。如果有中国士兵进入难民区,法租界的维护人员将解除他们身上的武器。在得到这样的承诺以后,日高信六郎马上与负责南市事务的日本陆军特务部楠本大佐联系,并向日本驻沪总领事冈本季正及陆军华中派遣军司令松井石根、海军司令长谷川汇报这一计划。对日方来说,由于进攻上海已付出惨痛代价,进入房屋密集、道路复杂的旧城厢地区,为避免与熟悉地形的中国军队展开巷战导致更大的伤亡,设立难民区不仅对其战略有利,而且可以粉饰自身形象。11月5日,日本方面同意了这一计划。日本驻沪总领事冈本季正致信给饶家驹,“我向你证实,日本陆海军当局在获悉国际红十字会难民救济委员会委员长所给予的担保以及在特别警察保卫之下,该区发生一切越轨情况时,将立即得到报告之保证后,出于人道,同意该区域只供市民居住时,保证不对此进攻,也不在该区域进行局部行动或敌对武力行为。”

日本方面保证,日本军队不进入难民区,日常的维护工作由少量法租界的武装人员负责。11月5日下午,饶家驹公开宣布划南市北部为难民区之建议已获中日双方之同意,并开始组织人员实施难民区的计划。11月8日,上海市政府发表布告:“红十字上海国际委员会建议,在本市沪南区,南至方浜桥路,东、西、北至民国路之前区域为难民区,以为战区难民暂时寄托之所……”11月8日下午,上海国际救济会派员在难民区四周各路口、屋顶竖立国际红十字的旗帜,旁缀“国际救济会”中英文字样,以免遭日机轰炸,并在方浜路各路口构筑防御工事。南市难民区定在南市旧城厢北部,占旧城厢三分之一面积,南以方浜路为界,东西北三面都以民国路为界,东端为小东门(今方浜东路、中华路交界处),西端为方浜桥(今方浜西路、人民路交界处),形成了一个半月形地带。该难民区可通法租界,东端至小东门直达黄浦江边,便于浦东难民登岸;沿方浜路有三路开放,可接纳难民。

迨至9日中午,“饶神父计划”才开始正式运行。安全区南界至方浜路,横穿整个老城厢;北界至民国路(今人民路)。方浜路上用带刺的铁丝网围了起来。安全区内的治安归南市警察局负责,警察们只佩带手枪与警棍上岗,以取代昔日的步枪。按约定,安全区归中国地方政府管辖,而事实上所有事项都尽量由民间人士出面处理。

当时上海不少机关、团体承诺供应给养一周或一旬;上海伶界曾发起义演,集款资助难民;区外难民也有节食捐献者,如“三一三难民贩卖团”绝食一天,每人节资6元,购大饼600余只送难民区;财政部长孔祥熙曾拨款5万元给饶家驹,并说明其中4万元专用于南市难民区;法租界为救济难民发行慈善奖券,每期所得十分之九拨南市难民区;美国红十字会捐赠中国战区难民100万美元,有部分拨予南市难民区。

在南市的学校、吃食店及寺庙里还设了些较大规模的难民营,最著名的首推城隍庙。在安全区刚开放的几天里,庙里挤满了逃离战争威胁的人们,正如饶神父所言,此时的城隍真正发挥了作用。现在这里成了赈济米发放中心之一,这样的中心共有9个,每天向6万难民发放大米,每人每天可以领到约1磅口粮。安全区还实行票证制度,被认定为赤贫者的难民,每人可领取一份口粮。难民营的头脑们或一家之主每天带着票证到寺庙领粮,排起的长队饶着寺庙转圈,足有100米长。

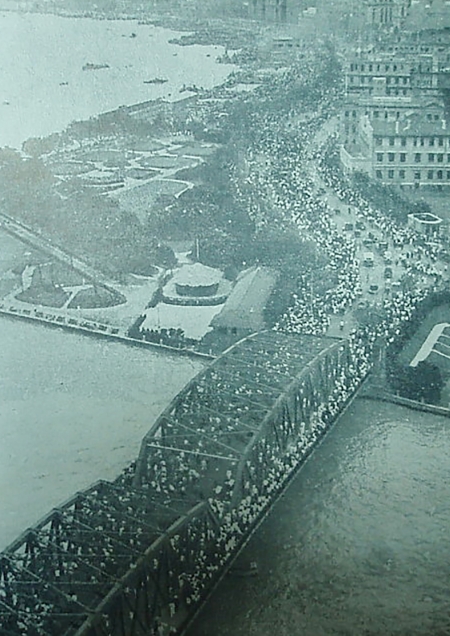

淞沪战争爆发初期经外白渡桥涌入公共租界的难民潮(网络图片)

难民区在梧桐路老天主堂处设7所难童学校,招收了2000余名学生,难民子女均免费入学。另在九亩地阜春街设残老院,收容病残老人130余位。中华医学会在区内设问诊处12处,并在万竹小学内设流通图书馆。区内还设立了草绳工场和板刷作坊,招收难民200多人,后因缺原料停办。继而又办起一个刺绣与花边工场,由法籍拯亡会修女执教,收难民妇女为徒。

上海饶家驹安全区的出现,为中国其它地方的难民保护活动提供了范例。饶家驹与南京安全区也有关联。德国人拉贝等正是看到了饶家驹在“八•一三”以后在上海救助难民的义举,才萌动了建立一个国际安全区的念头,并且拜托饶家驹神父与日本方面联系,饶家驹成为拉贝跟日本联系的纽带。其后汉口、广州、吴江、福州等地也出现了类似的安全区。

在难民区里,饶神父有很高的威信。一次,有人站在高处分发馒头等食物,几十个饥肠辘辘的难民一拥而上,乱成一团。饶神父推开那些饥饿的手,拍打着难民们的头,“不要抢,安静下来,排队领取!”原本温文尔雅的神父突然大声训斥,但那些被打的难民都笑嘻嘻地看着这个外国人,丝毫不动怒,他们都知道这个人是来帮助自己的。

日方虽然表面上承认南市难民区“不受武力攻击”,但实际上从未放弃对这个区域的觊觎。1937年11月12日中午,新北门障川路窜出30多名日兵,在沙包上插起太阳旗,用刺刀驱散周围难民;下午又开来2辆轻型坦克,西向巡行民国路,14名步兵尾随,恣意查抄行人。后经饶家驹交涉,日军才未越过民国路。

一直在难民区工作的饶家驹喜欢和难民在一起,他经常搀着儿童的手,抚摸他们的头,从口袋里掏出糖果给他们吃。神父和大家一起经历着危险。一次在难民区与非难民区的交界线上,神父的黑色法衣被飞来的弹片撕开了长长的口子。还有一次,日本士兵用枪顶着他,他毫不畏惧,幸而举枪的日本兵最后没有扣动扳机。

1939年九、十月间,由于日军在上海实行经济封锁,严格管制米、棉、煤等物资,加之物价飞涨,难民区经费日渐枯竭,供给越来越困难,不得不降低供应标准;同时动员有工作能力的难民自谋出路,并疏散部分人员回乡。

1940年6月16日,饶家驹奉法国天主教会之命离开中国,回巴黎从事战时救济工作。这样南市难民区就没有了主心骨,因此到6月30日,南市难民区已经停止活动。饶家驹回到欧洲后,又推动了欧洲的难民救助。到了二战结束时,受国际红十字会的派遣,饶家驹亲自到柏林,从事慈善救济,并推动法德和解。

1946年他因病死于西柏林的法国占领区,享年68岁,当时的柏林大主教、法国占领军司令、中国政府的代表——驻德军事代表团团长桂永清(黄埔一期毕业曾任国府海军司令、总参谋长等军职)等在Frohnau的天主教堂出席了他的葬礼。

1949年,63个国家代表制定《日内瓦公约》。其中,第四公约就是《关于战时保护平民之日内瓦公约》,文件两次提起“饶家驹安全区”,饶家驹的“上海模式”成为公约的范例。